研究開発

研究開発の取り組み

当社は「三菱化工機グループ2050経営ビジョン」の実現に向けて技術開発・生産活動を事業部横断的に取り組み、新製品や新規事業の創出において中核的な役割を担う「技術開発・生産統括本部」を2022年に新設しました。技術開発とモノづくりについて一体感を持たせるとともに、セグメントやグループ会社の壁を越えた全社目線の価値観の醸成を目指します。新規事業領域の創出に向けた基盤として、長年蓄えてきた優れた技術と充実した各種試験設備と、各担当者の機動性を最大限に活用し、各種要素技術のさらなる研究と新技術・新製品の開発を主導していきます。

コア技術

創業以来培ってきた「固体・液体・気体の分離」のコア技術と、エンジニアリング(プラント、環境・水素・エネルギー)、単体機械の各事業分野で長年培われた各種要素技術を組み合わせて、新規技術開発に取り組み、成果を製品へフィードバックしています。

水素エネルギー関連技術

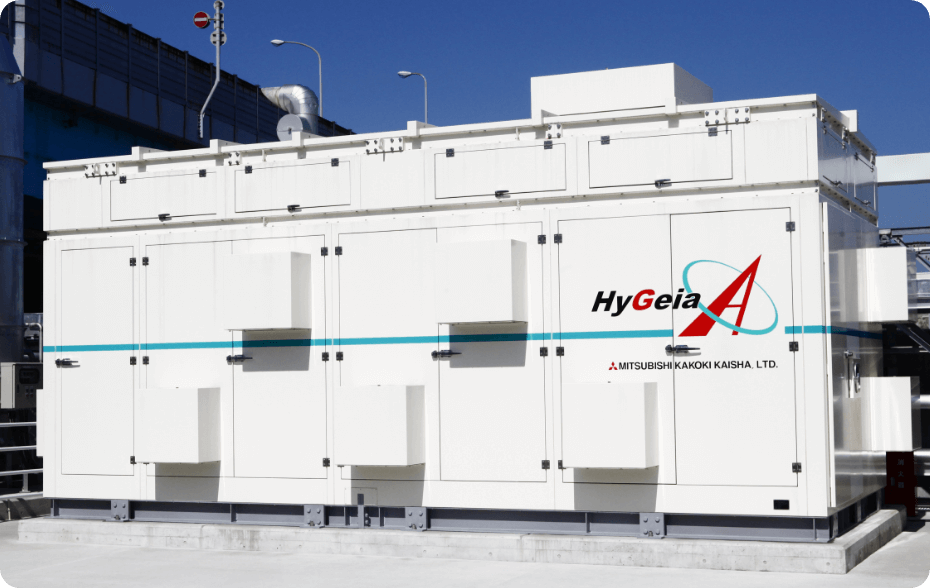

カーボンニュートラル社会の実現に向けたエネルギー源として「水素」が注目されています。当社と水素のかかわりは古く、1964年に水素製造装置の第1号機を納入して以来、水素製造と利活用に関するノウハウを蓄積してまいりました。小型オンサイト水素製造装置「HyGeia」や、吸蔵合金水素圧縮機、水電解水素製造装置、下水処理場の消化工程から発生している下水バイオガスから水素を創出する技術など、当社の強みである水素に関する研究開発を推進し、カーボンニュートラルの実現を目指します。

水素製造

水素ステーション

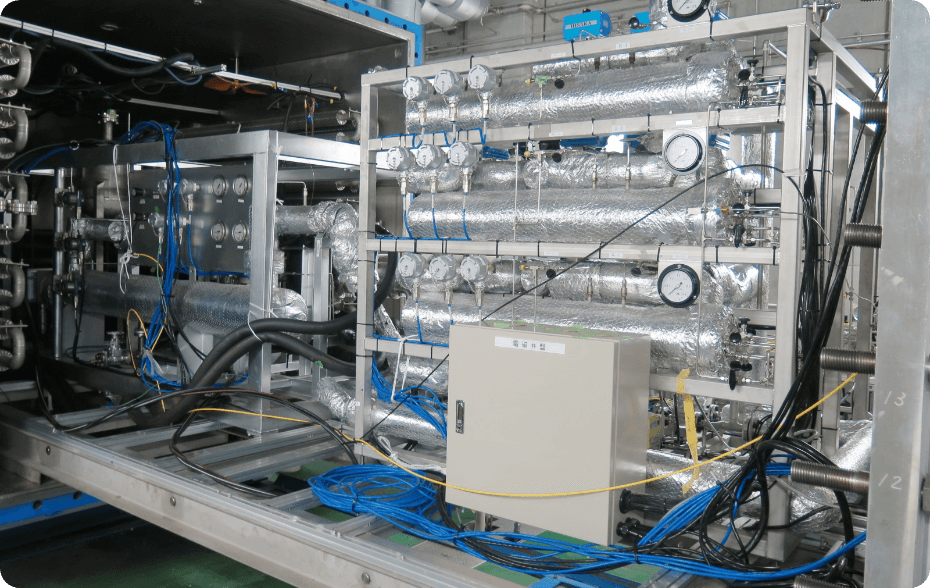

水電解水素製造装置

吸蔵合金水素圧縮機(実証機)

微細藻類の産業利用技術開発

フォトバイオリアクターは、都市部のビルや工場でも微細藻類を培養できる都市型バイオマス生産装置です。光合成によりCO2を吸収して成長する微細藻類は、持続可能なバイオマス資源として産業利用が期待されています。カーボンリサイクル技術モデルとして構築するため、水素製造装置の製造過程で発生するCO2を、微細藻類の培養に利活用する実証試験を行っています。また培養した微細藻類からバイオ燃料などを生産するため、当社の分離技術や抽出技術を応用した、様々な装置開発を推進しています。

都市型藻類バイオマス生産用フォトバイオリアクター

(左)遠心分離技術(右)抽出技術

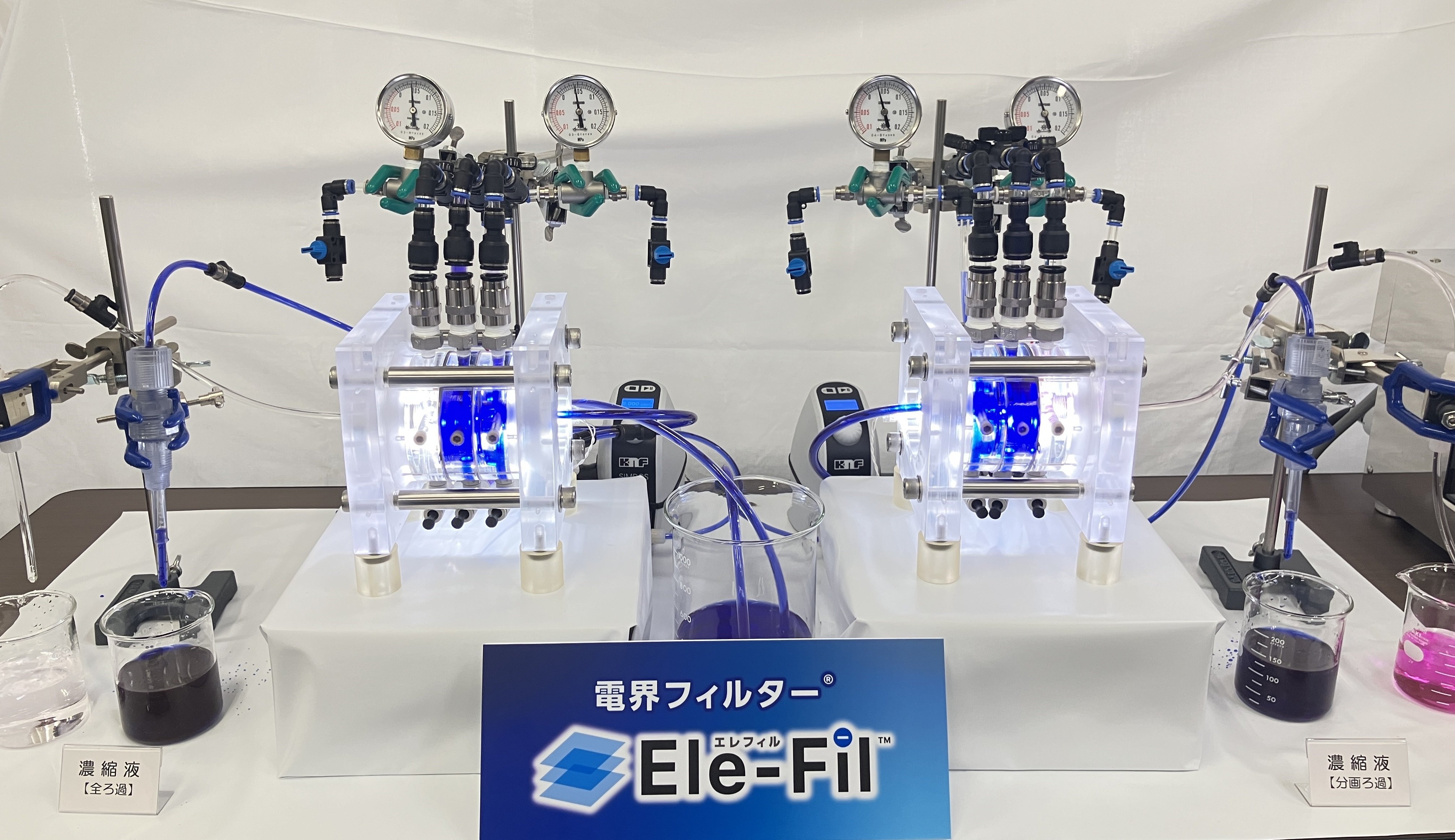

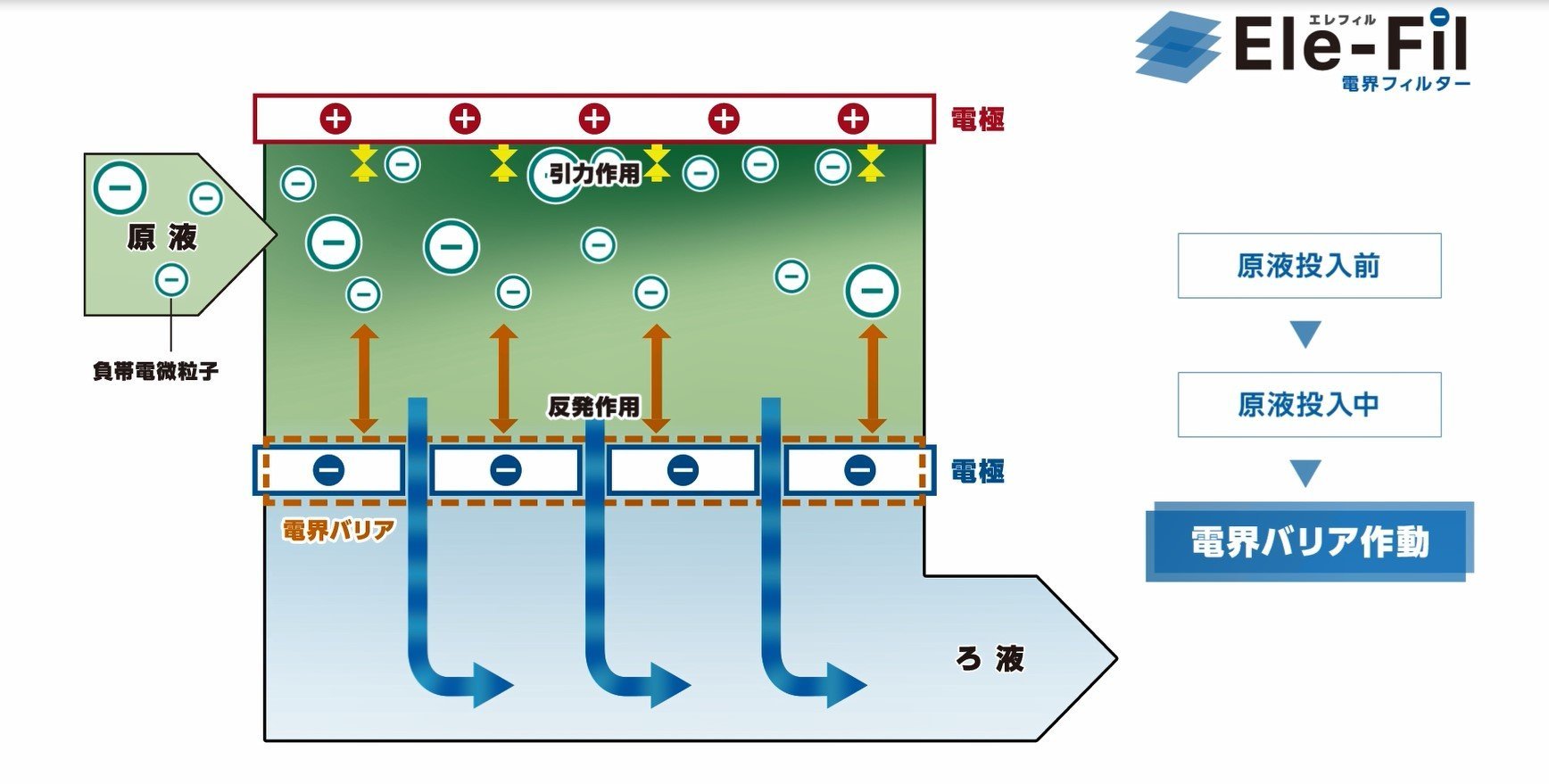

電界ろ過法

「電界ろ過法」は、積層構造の電極ろ板に形成された電界バリアの電気的反発作用を利用した、世界初の非接触ろ過方法です。従来のろ過法は、微粒子をろ材が濾し取る直接ろ過方式でケーク※1形成や目詰まりによる性能低下という問題を有していますが、ろ液中の粒子は弱いマイナスの電荷を帯びていることから、クーロンの法則※2 を利用することに着目し、荷電粒子間に働く反発を利用する全く新しいろ過法を開発しました。 電界ろ過法を採用した電界フィルター®「Ele-Fil®(エレフィル)」は、ろ過室に供給されたスラリー液(原液)を、精密にろ液と濃縮液に分離でき、ナノ(nm)レベルの細かい粒子のろ過が適応できます。

※1 ケーク:表面で捕捉された粒子が堆積した層

※2 クーロンの法則:電荷間に働く反発または引き合う力は、電荷の積に比例し電荷間の距離の2乗に反比例する

電界フィルター®「Ele-Fil®」

電気泳動と電極ろ板との反発作用で電極ろ板面から離れる荷電粒子に対する電気的作用力を利用してろ過を行います

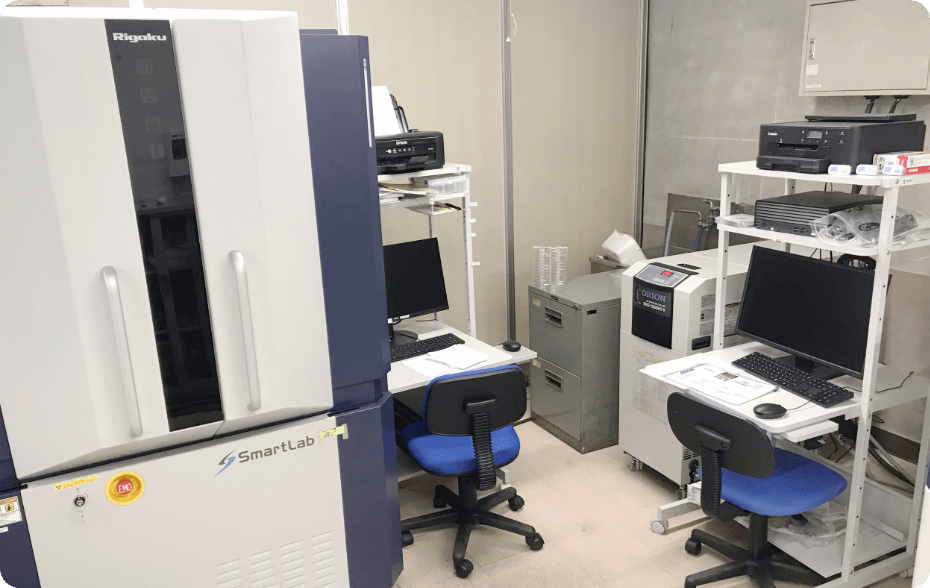

応用試験研究

各事業分野の要素技術を中心に多様なプロセスへの適用性確認試験や分析試験などの基盤技術を充実させて、お客様の様々なご要望にお応えしています。 また、材料技術分野では、各種材料試験の他に損傷事例の解析業務も行っております。これら業務を通じて長年蓄えてきたノウハウをもとに、長期間にわたり使用され高経年化した装置の設備診断も実施しており、お客様から高い評価を頂いています。

応用試験

油水や固液をはじめとした様々な分離、分級技術に関する適用性試験

- 対象サンプルの性状分析試験

- 遠心分離試験

- ろ過分離試験 ほか

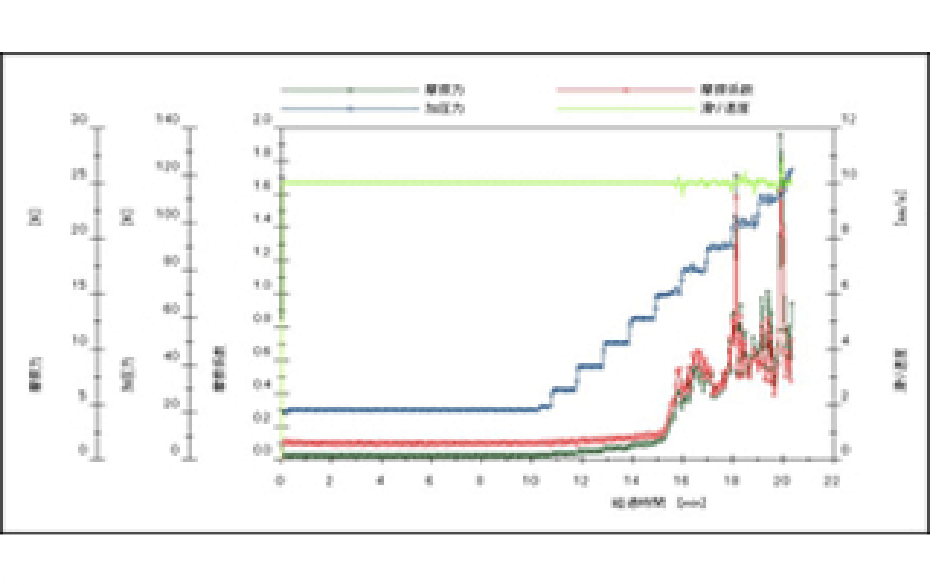

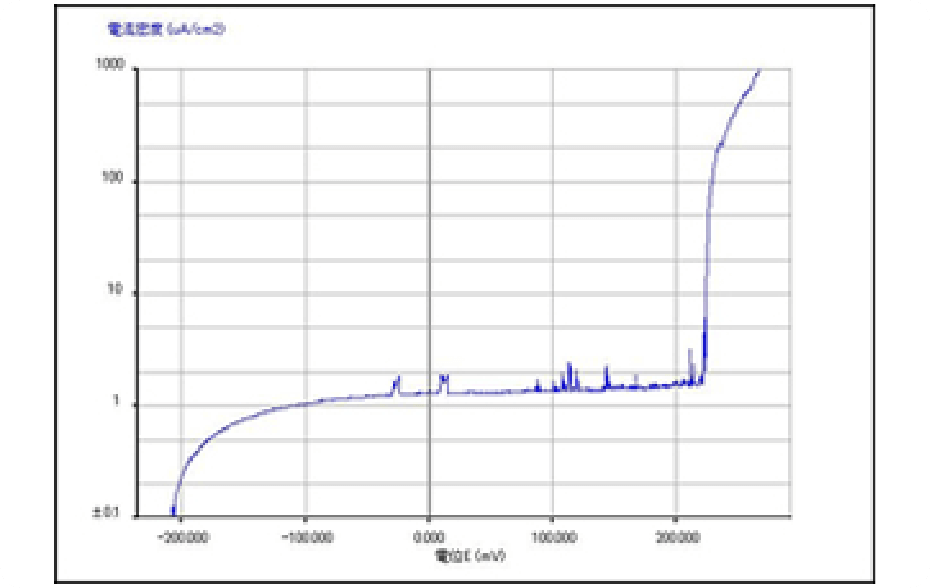

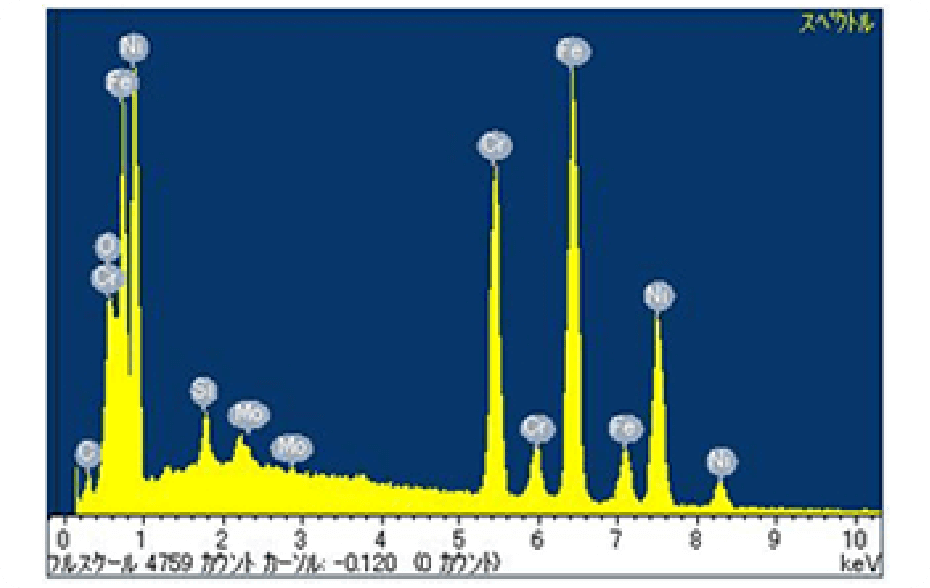

材料技術

材料試験と設備診断

摩耗試験(摩擦係数の測定)

腐食試験(孔食電位測定)

化学成分分析(定性・定量分析)

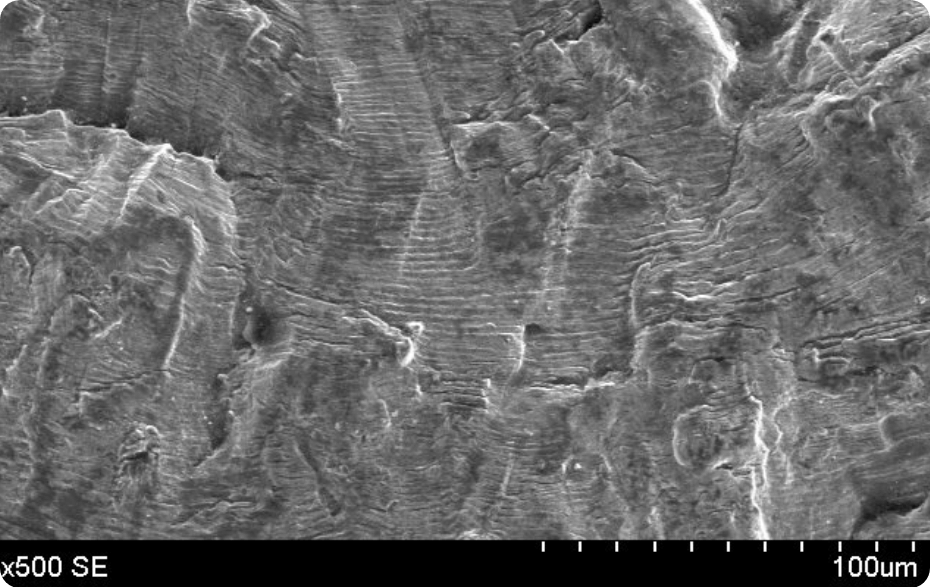

破面解析(金属疲労)

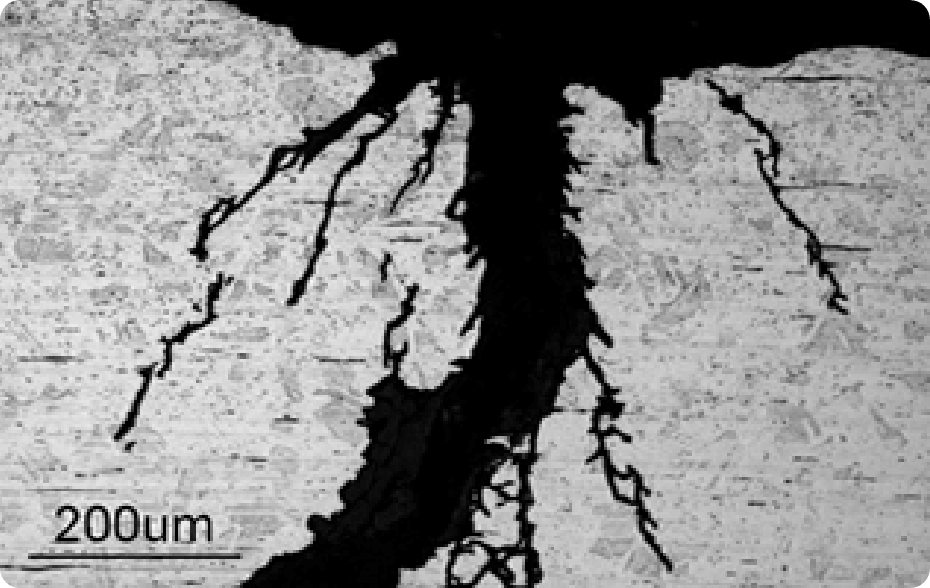

ミクロ観察(応力腐食割れ)

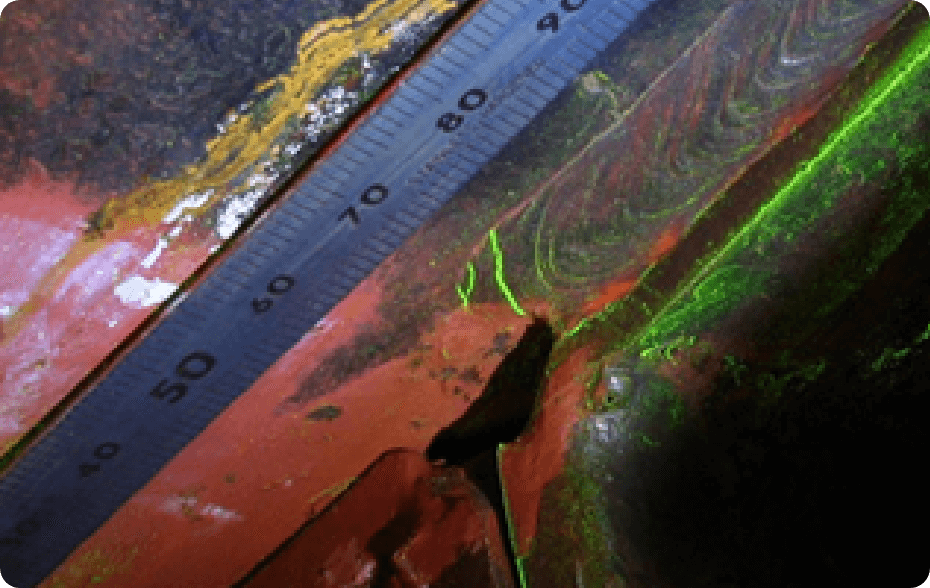

非破壊検査(磁粉探傷試験)

技術展開

新技術開発とコア技術の深耕を重ね、新規分野・新成長分野を見据えた技術展開に取り組んでいます。

技術展開分野

- グリーンイノベーション

- 未利用資源利活用

- ファインケミストリー

- ナノテクノロジー

- 研究活動の不正行為に関するお問い合わせ

-